Автоматическое построение геометрических иллюстраций из текста

Анализ подхода на основе семантических сетей и шаблонного анализа

Постановка задачи

Требуется: по текстовому описанию геометрической задачи на естественном языке (русском) построить корректную иллюстрацию.

Практическая мотивация: автоматизация создания иллюстраций для электронных учебников и задачников снижает трудоёмкость подготовки материалов и позволяет динамически генерировать изображения для разных вариантов условий.

Исследовательская мотивация: задача требует формализации процесса визуализации, что представляет интерес для изучения связи языка и пространственного мышления.

Декомпозиция задачи

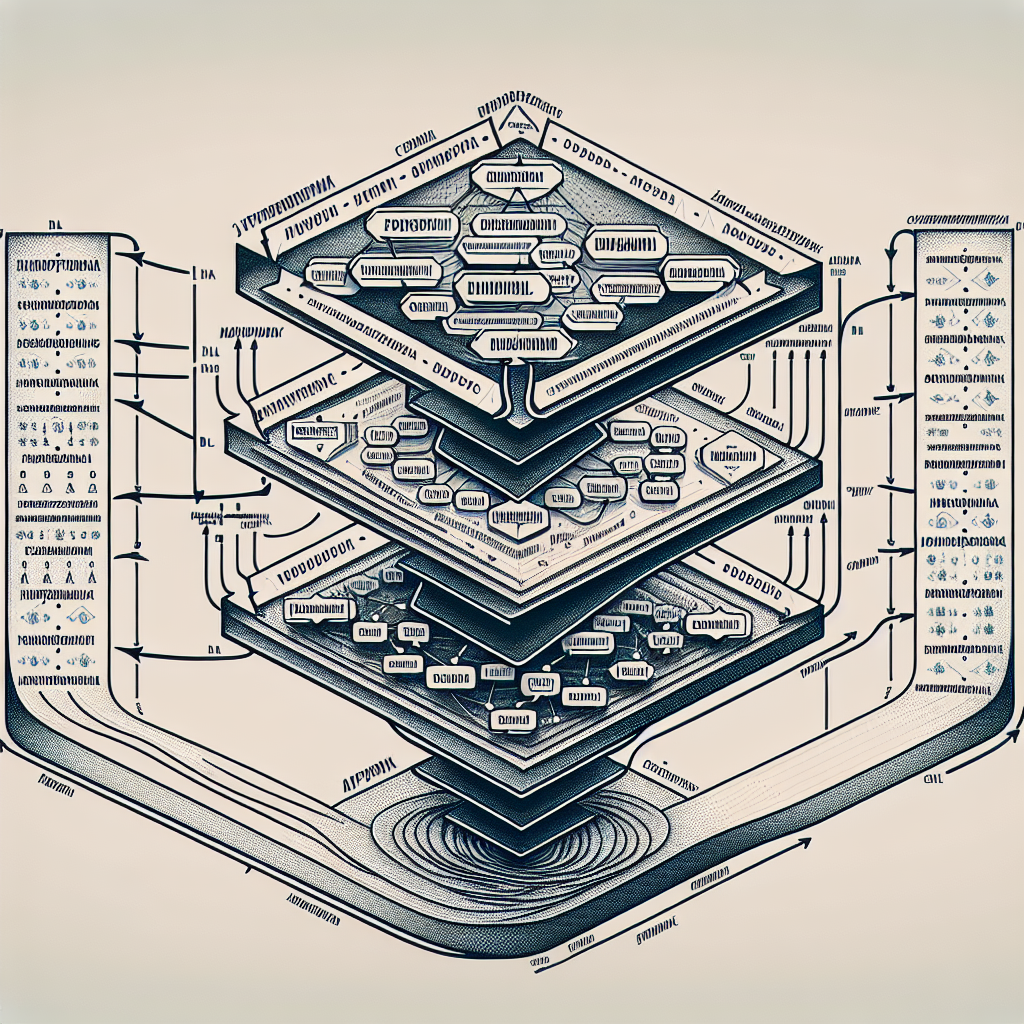

Задача распадается на три независимых подзадачи, каждая из которых представляет самостоятельную область исследований:

Уровни обработки

- Лингвистический анализ: токенизация, морфологический разбор, синтаксический парсинг предложений на естественном языке

- Семантический анализ: построение промежуточного представления (семантической сети), отражающего объекты и отношения между ними

- Геометрическое построение: определение порядка рисования и вычисление координат в двумерном пространстве

Критическое замечание: наиболее сложной оказывается третья подзадача, так как она требует формализации неявных эвристик, которые человек применяет интуитивно.

Проблема порядка построения

Центральная сложность — определение корректной последовательности рисования геометрических объектов.

Граф зависимостей:

- Треугольник ABC — первичный объект (нет зависимостей)

- Точка M — зависит от AC (середина отрезка)

- Медиана BM — зависит от B и M

- Прямая через M — зависит от M и направления AB

Следствие: необходимо построить DAG (направленный ациклический граф) зависимостей и определить топологический порядок обхода. Циклические зависимости указывают на некорректность или недоопределённость условия.

Ограничения и инварианты

Проблема коллинеарности: если условие требует "прямая, проходящая через точки A, B, C", наивный подход (случайно сгенерировать три точки, затем построить прямую) приводит к вырожденному случаю.

Корректное решение:

- Построить прямую как первичный объект

- Разместить три точки на прямой как зависимые объекты

Обобщение: для любого геометрического ограничения необходимо явно учитывать зависимости между объектами. Система должна различать первичные (independent) и вторичные (dependent) объекты.

Архитектура решения: три кита

Проект разбивается на три большие части:

1. Построение семантической сети

Семантическая сеть — это граф, где узлы — понятия (точка, треугольник, прямая), а рёбра — связи между ними (принадлежит, перпендикулярен, является вершиной).

Чтобы построить её из текста, используется язык шаблонов:

<геометрический объект> <метка>

Примеры: «треугольник ABC», «отрезок MH», «точка X»

Результат: создаётся связь «ABC обозначает треугольник»

Текст разбивается на предложения, слова сопоставляются с понятиями (например, «вершина», «ортоцентр» → тип point), затем применяются шаблоны для поиска связей.

2. Обработка семантической сети

Полученная напрямую из текста сеть ещё сырая. Нужна «нормализация»:

- Декомпозиция: «четырёхугольник ABCD» разбивается на четыре точки A, B, C, D и связи между ними

- Объединение: если встречается «отрезок AB» и «треугольник ABC», точка A — одна и та же!

- Дедупликация: удаление избыточной информации

Этот этап соответствует «мышлению» — обдумыванию условия перед рисованием.

3. Построение иллюстрации

Теперь самое интересное — алгоритм рисования. Вот его логика (упрощённо):

- Рисуем случайным образом самую большую фигуру (ту, которой принадлежит больше всего точек) — например, треугольник

- Ищем точки, которые однозначно заданы уже нарисованным (например, середина стороны)

- Рисуем фигуры, которые теперь можно построить по этим точкам (например, медиану)

- Повторяем шаги 2-3, пока возможно

- Если остались неопределённые точки, выбираем ту, у которой наименьшая степень свободы, и рисуем случайно (с учётом ограничений)

- Повторяем, пока всё не нарисовано

Аналогия с кроссвордом: сначала заполняем самое длинное слово, потом используем пересечения, чтобы вписать остальные.

Технические хитрости

Классы фигур и конструкторы

Каждая геометрическая фигура — это класс с несколькими конструкторами, отражающими разные способы её построения:

- Центром и радиусом

- Центром и точкой на окружности

- Тремя точками

Программа выбирает конструктор в зависимости от того, какие данные уже есть.

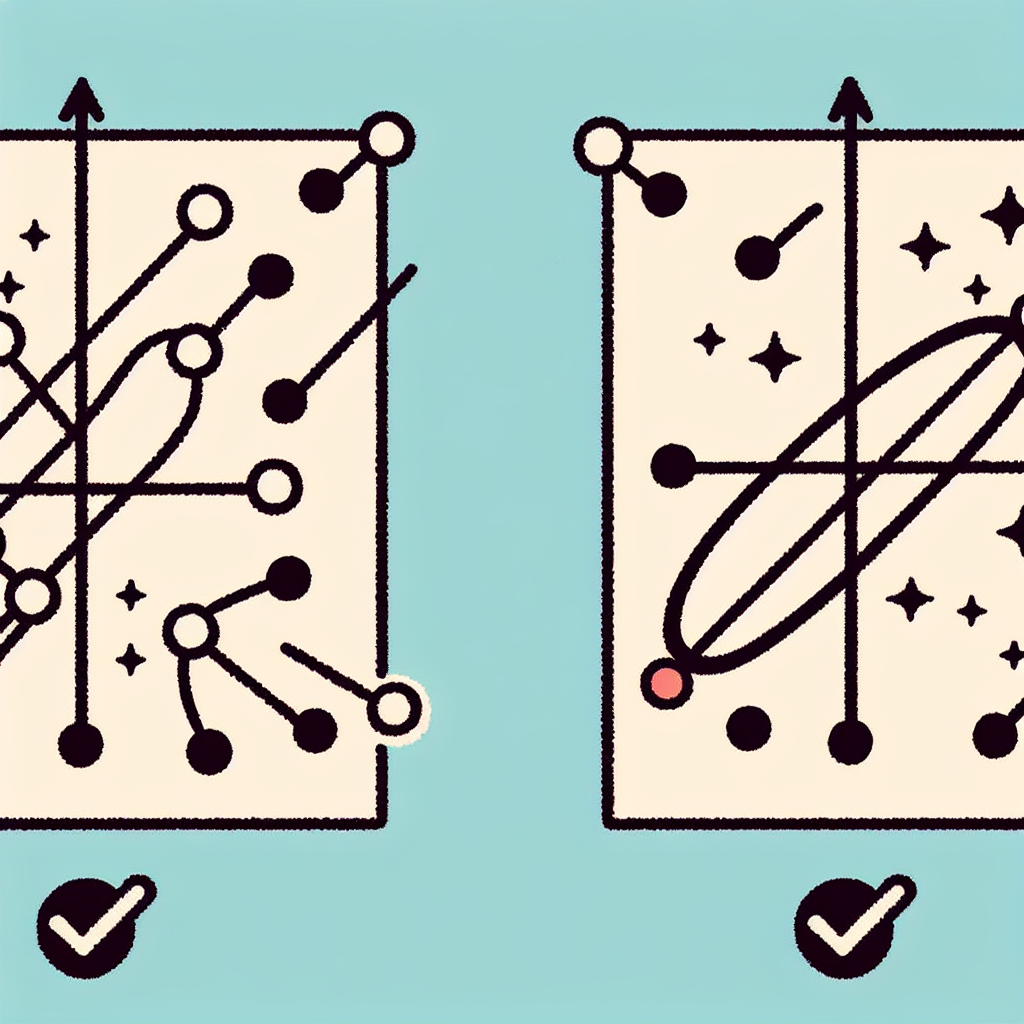

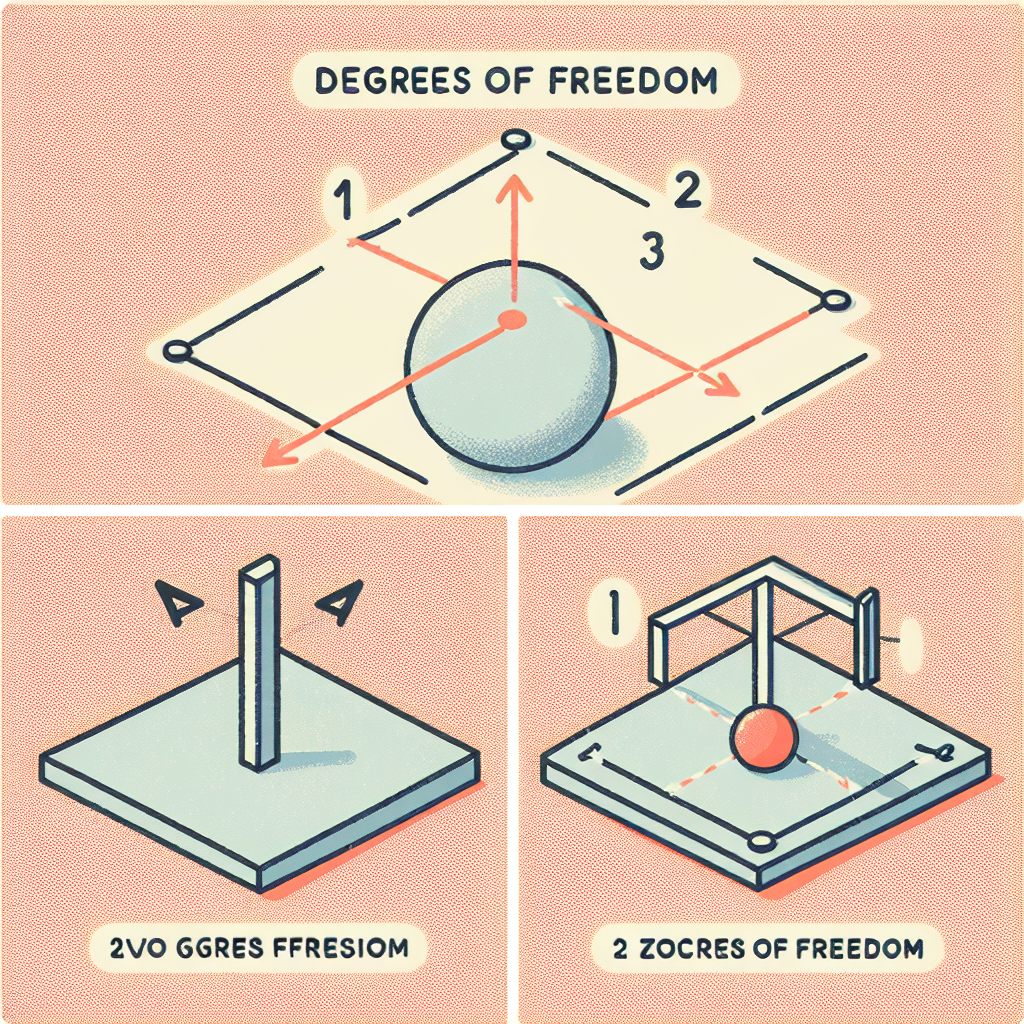

Степень свободы

Когда точка не задана однозначно, программа оценивает её степень свободы:

- Точка на прямой — 1 степень (можно двигать вдоль прямой)

- Точка на плоскости — 2 степени (x и y независимы)

- Точка на пересечении двух прямых — 0 степеней (однозначно задана!)

Рисуем точки с минимальной степенью свободы — так меньше произвола.

Что это даёт нам сегодня?

Проект 2009 года, но идеи актуальны:

Для образования

- Автоматические иллюстрации в электронных учебниках

- Интерактивные задачники, где можно менять условие → картинка перерисовывается

- Системы проверки: студент описывает конструкцию словами, программа проверяет корректность

Для исследований

- Моделирование визуального мышления

- Изучение связи между языком и пространственными представлениями

- Тестирование подходов к семантическому анализу в узких доменах

Современный контекст

В 2009 году использовались шаблоны и графы. Сегодня, в эпоху больших языковых моделей:

- ChatGPT / GPT-4 умеет генерировать код для рисования (SVG, TikZ) по текстовому описанию

- Multimodal модели (GPT-4V, Gemini) могут анализировать диаграммы и генерировать их

- Специализированные системы (например, на базе theorem provers) решают геометрические задачи формально

Но! Базовые принципы остаются: понимание зависимостей, порядок построения, степени свободы. Нейросеть может «понять» текст лучше, но логика геометрического построения — та же.

Детали реализации: как это работает на практике

Теперь перейдём к техническим деталям — как именно всё это было реализовано в коде.

Язык шаблонов для семантического анализа

Вместо полноценного NLP-парсера был разработан специализированный язык шаблонов. Это компромисс между простотой реализации и выразительностью.

Структура шаблона

Каждый шаблон состоит из двух частей:

- Трафарет — правило поиска в тексте (регулярное выражение над типами понятий)

- Заготовки связей — список связей, которые нужно создать для найденных понятий

Трафарет: <геометрический_объект> <обозначение>

Заготовка связи: обозначение.isSignOf(объект)

Найдёт: "отрезок MH", "точка X", "треугольник ABC"

Создаст: узлы для отрезка и обозначения "MH", связь между ними

Трафарет: прямую <sign1>, перпендикулярную <geom2> <sign2>

Заготовки:

sign1.isSignOf(line1)— первая прямаяsign2.isSignOf(geom2)— второй объектline1.isPerpedicularTo(geom2)— отношение перпендикулярности

Найдёт: "прямую l, перпендикулярную отрезку AB"

Этапы обработки текста

- Токенизация: текст → предложения → слова. Каждое слово становится объектом со ссылками на соседей

- Морфологический анализ: выделение основ слов ("вершина", "вершины", "вершине" → одна основа)

- Сопоставление типов: "точка", "вершина", "ортоцентр" → тип

point - Применение шаблонов: к каждому предложению применяются все шаблоны связей

Преобразование текста в "помеченную" последовательность:

Исходный текст:

"Через H провели прямую, перпендикулярную отрезку MH, которая пересекла прямые AB и BC в точках X и Y."

После маркировки типов:

Через H-sign провели прямую-line, перпендикулярную отрезку-piece MH-sign, которая пересекла прямые-line AB-sign и BC-sign в точках-point X-sign и Y-sign.

Найденные понятия:

- H (обозначение)

- прямая (тип: line)

- отрезок MH (piece + обозначение)

- прямые AB, BC (line + обозначения)

- точки X, Y (point + обозначения)

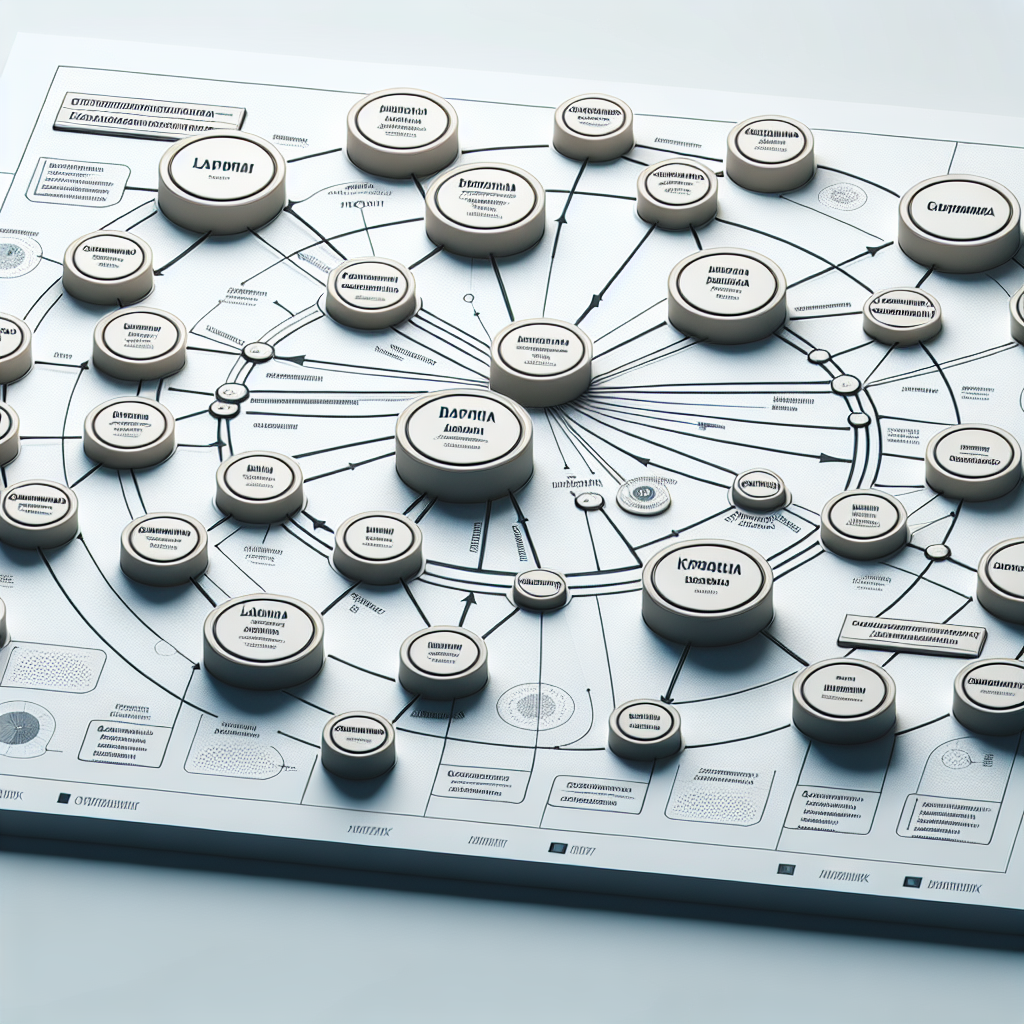

Математическая модель семантической сети

Семантическая сеть формализована как ориентированный граф:

Множество типов узлов:

NodeTypes = {sign, point, line, piece, triangle, square, circle, ...}

Множество типов связей:

LinkTypes = {isSignOf, belong, isVertex, isCenter, isPerpendicular, ...}

Узел: node := (id, nodeType), где id ∈ ℕ₀

Связь: link := (node₁, node₂, linkType)

Сеть: S := ({nodes}, {links})

Нормализация сети: декомпозиция и синтез

Самая хитрая часть — превратить "сырую" сеть в удобную для рисования. Это трёхэтапный процесс:

Этап 1: Декомпозиция (разложение на атомы)

Сложные понятия разбиваются на простейшие составляющие.

До декомпозиции:

- Узел:

(1, square) - Связь:

("ABCD", 1, isSignOf)

После декомпозиции:

- 4 узла точек:

(2, point),(3, point),(4, point),(5, point) - 4 обозначения:

("A", 2, isSignOf),("B", 3, isSignOf),("C", 4, isSignOf),("D", 5, isSignOf) - 4 стороны (отрезки):

(6, piece),(7, piece),(8, piece),(9, piece) - Связи принадлежности точек четырёхугольнику

- Связи "является вершиной отрезка" для каждой стороны

Этап 2: Унификация (объединение одинаковых)

Если встречаются понятия с одинаковыми обозначениями — они объединяются.

До унификации:

- Треугольник ABC → точки A₁, B₁, C

- Отрезок AB → точки A₂, B₂

После унификации:

- Точка A (общая для треугольника и отрезка)

- Точка B (общая)

- Точка C (только треугольника)

- Отрезок AB — это сторона треугольника!

Этап 3: Очистка (удаление лишнего)

Удаляются узлы, которые были созданы на этапе декомпозиции, но не участвовали в унификации — они избыточны.

Классы геометрических фигур

Каждая фигура — это класс, реализующий интерфейс IFigure с методом draw().

Point— точкаLine— прямаяRay— лучPiece— отрезокTriangle— треугольникSquare— четырёхугольникCircle— окружностьPerpendicular— перпендикулярParallel— параллельная прямаяMedian— медианаBisectrix— биссектрисаMiddlePerpendicular— срединный перпендикулярCorner— угол

Конструкторы фигур

Ключевая идея: одна фигура может быть задана разными способами. Каждый способ — отдельный конструктор.

1. По центру и радиусу:

Circle(Point center, double radius)

2. По центру и точке на окружности:

Circle(Point center, Point pointOnCircle)

3. По трём точкам на окружности:

Circle(Point p1, Point p2, Point p3)

Все три способа однозначно определяют окружность! Программа выбирает конструктор в зависимости от доступных данных.

1. По трём вершинам:

Triangle(Point a, Point b, Point c)

2. По двум вершинам и углу:

Triangle(Point a, Point b, Angle angle)

Алгоритм рисования: псевдокод

while (не все фигуры нарисованы) {

// Ищем фигуры, для которых есть все опорные точки

for (каждая ненарисованная фигура F) {

constructor = найтиПодходящийКонструктор(F);

if (constructor && всеОпорныеТочкиЗаданы(constructor)) {

нарисоватьФигуру(F, constructor);

continue;

}

}

// Ищем точки, однозначно заданные нарисованными фигурами

for (каждая ненарисованная точка P) {

if (P.принадлежитНарисованнойФигуре() &&

P.положениеОднозначноЗадано()) {

нарисоватьТочку(P);

continue;

}

}

// Если прогресс застопорился — рисуем случайную точку

if (нетПрогресса) {

P = найтиТочкуСМинимальнойСтепеньюСвободы();

нарисоватьТочкуСлучайно(P);

}

}

Степени свободы точки

Когда точка не задана однозначно, программа вычисляет её степень свободы — количество независимых параметров.

0 степеней — точка задана однозначно:

- Пересечение двух прямых

- Центр заданной окружности

- Середина заданного отрезка

1 степень — точка на линии:

- Точка на прямой (параметр: расстояние вдоль прямой)

- Точка на окружности (параметр: угол)

- Точка на отрезке (параметр: позиция от 0 до 1)

2 степени — свободная точка:

- Произвольная точка на плоскости (параметры: x, y)

Выбираем точку с минимальной степенью свободы — так результат меньше зависит от случайности.

Структура проекта (Java пакеты)

Пакет geom — геометрические примитивы:

- Классы фигур с методами

draw() - Генераторы случайных фигур

- Вычисления координат опорных точек

Пакет semantic — ядро логики:

Word— слово в текстеAbstractNode— узел сетиAbstractLink— связь в сетиSemanticAnalyzer— построение сети из текстаNetworkNormalizer— декомпозиция/унификацияPictureBuilder— алгоритм рисования

Подпакет semantic.nodes — типы узлов:

SignNode— обозначениеPointNode— точкаLineNode— прямаяTriangleNode— треугольник- и т.д.

Подпакет semantic.links — типы связей:

IsSignOfLink— отношение обозначенияBelongLink— принадлежностьIsVertexLink— "является вершиной"PerpendicularLink— перпендикулярность- и т.д.

Пакет gui — интерфейс (Swing):

- Текстовое поле для ввода условия

- Кнопки управления

- Canvas для отрисовки результата

- Визуализация семантической сети (через GraphViz)

Практики программирования

Проект использовал принципы, которые обеспечили чистоту и расширяемость кода:

- Инкапсуляция: каждая фигура "умеет себя рисовать" — метод

draw() - Полиморфизм: все фигуры реализуют общий интерфейс

IFigure - Разделение ответственности: анализ текста, обработка сети, рисование — отдельные модули

- Открытость расширению: чтобы добавить новую фигуру, достаточно реализовать

IFigure - Тестируемость: каждый модуль можно тестировать независимо

Использование программы

Рабочий процесс:

- Пользователь вводит текст задачи в текстовое поле

- Нажимает кнопку "Построить"

- Программа показывает промежуточные результаты:

- Семантическую сеть (граф) — для отладки

- Нормализованную сеть

- Отрисовывается финальная иллюстрация

- В случае ошибки — показывается, на каком этапе возникла проблема

Интеграция с GraphViz

Для визуализации семантической сети использовалась библиотека GraphViz:

- Программа генерирует

.dotфайл (текстовое описание графа) - GraphViz рендерит его в изображение

- Изображение отображается в GUI

Это позволяло видеть, как программа понимает текст — бесценно для отладки!

Ограничения реализации

Что не было реализовано (и почему это интересно):

- Местоимения: "его диагональ", "её центр" — требует анализа контекста и кореферентности

- Неоднозначности: "высота треугольника" — какая из трёх? Нужна эвристика выбора

- Вложенные определения: "в треугольнике, образованном…" — сложная грамматика

- Неявные построения: "точка пересечения медиан" — нужно сначала построить медианы

- Метрические ограничения: "отрезок длиной 5 см" — нужна система единиц и масштаб

Каждое ограничение — это отдельное исследование! Проект показал принципиальную возможность, но до «промышленной» системы ещё далеко.

Расширение на другие языки

Архитектура спроектирована с учётом мультиязычности:

- Шаблоны хранятся отдельно от кода

- Чтобы поддержать английский — достаточно написать новые шаблоны

- Геометрическая логика (модули

geom,semantic) не зависит от языка

Пример шаблона для английского:

<geometric_object> <label>

Matches: "triangle ABC", "segment MH", "point X"

Философское отступление

Язык описывает мир, но геометрия показывает его. Перевод между ними — это не просто техническая задача, а моделирование того, как разум связывает символы с образами.

Проект исследует фундаментальный вопрос: как мы думаем о пространстве?

Когда вы читаете «биссектриса угла», в голове не возникают слова — возникает картинка. Зрительные образы — язык творческого мышления. Психологи утверждают: человек не может помыслить понятие, не визуализировав его.

Заставляя компьютер превращать текст в рисунок, мы:

- Формализуем неявные процессы человеческого мышления

- Проверяем гипотезы о том, как устроено визуальное мышление

- Создаём инструменты, которые усиливают наши когнитивные способности

Ограничения и будущее

Что не работало (тогда)

- Местоимения («её диагональ пересекла…») — нужен анализ контекста

- Сложные вложенные конструкции

- Неоднозначности естественного языка

- Ограниченный набор фигур и связей

Направления развития

- Интеграция с LLM для лучшего понимания текста

- Расширение на стереометрию (3D геометрия)

- Интерактивность: пользователь может корректировать картинку, уточняя понимание

- Мультиязычность: работа не только с русским

- Обратная задача: по картинке генерировать текстовое описание

Выводы

Автоматическое построение иллюстраций к геометрическим задачам — это больше, чем просто «удобная фича» для учебников. Это:

- Исследование природы визуального мышления

- Практика формализации «очевидных» процессов

- Демонстрация того, что даже узкая задача (планиметрия) полна нетривиальных вызовов

- Пример того, как правильно выбранные абстракции (семантические сети, классы фигур, конструкторы) делают сложное решаемым

«Моделирование умственной деятельности человека при построении геометрического изображения вполне реалистично» — но требует глубокого понимания того, как мы думаем о пространстве.

Проект 2009 года заложил фундамент. Современные технологии могут построить на нём небоскрёб. Но принципы — извлечение смысла, моделирование зависимостей, уважение к геометрической логике — останутся неизменными.

Техническая реализация: Java, Swing (GUI), собственный язык шаблонов для NLP, семантические сети на основе графов. Исходный код включал модули geom (геометрические примитивы), semantic (анализ и сеть), gui (интерфейс).

О дипломе: Работа защищена в 2009 году в Академическом физико-технологическом университете РАН (Санкт-Петербург). Научный руководитель — д.ф.-м.н., доцент А.В. Омельченко. Рецензент — к.ф.-м.н., доцент С.И. Николенко.

← Вернуться на главную